遺品整理士とは、遺品整理や生前整理に関する専門的な知識を携えたプロのことです。

正直なことをお話しすると、遺品整理や生前整理は資格がなくても行えます。

しかしそのためか、自治体の許可を得ていない悪徳業者によって、遺品の不法投棄など問題が後を立ちません。

この社会問題を受けて、2011年11月に始まったのが遺品整理士資格の取得です。

この記事は、以下の4点についてわかる記事です。

この4点について、実際に遺品整理士資格を取得して、現在遺品整理士ライターとして活動する私が解説していきます。

遺品整理士とは?資格の取得方法について

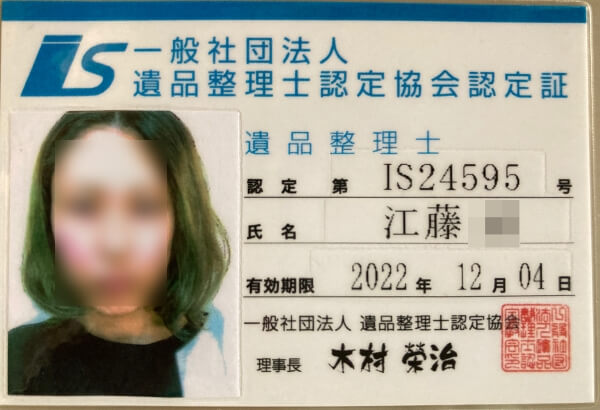

遺品整理士とは、一般社団法人 遺品整理士認定協会が実施している民間資格で、遺品整理や生前整理に関する専門資格のことです。

遺品整理では残す遺品と処分する遺品を分けて、処分するものに関しては法令に則って適切に処理する必要があります。

遺品は第三者から見れば「もの」でも、故人やご遺族の方からすると「大切な思い出が詰まったもの」です。

そのため、遺品整理はご遺族の考えや故人の想いを尊重して、遺品を大切に扱います。

遺品整理士の資格を取得することで、遺品整理のプロとして業務にあたることができます。

遺品整理士の資格の取り方

遺品整理士の資格を取得するためには、一般社団法人 遺品整理士認定協会が実施する講座を2ヶ月間受講する必要があります。

講座に申し込むと、問題集やDVDなどが送られてきて、問題集から出題されるレポートを郵送、もしくはWordファイルで同協会のマイページより提出して、基準点を満たすことで遺品整理士資格を取得することができます。

勉強、はじめます pic.twitter.com/7SJG7fwNDS

— エトウ🐼遺品整理士ライター (@matome_etou) July 9, 2020

私は2020年7月に遺品整理士養成講座を受講して、9月にレポート提出、11月に合格通知を受け取っています。

仕事と並行して遺品整理士資格を取得するのはなかなか大変でしたが、1日1時間は最低でも勉強をするようにしていました。

遺品整理士の資格を取る際の費用

| 入会金 | 25,000円 |

| 会費(認定手続き含む) | 7,000円(2年間有効) |

遺品整理士認定協会のサイトから受講申し込みを行い、入会金を振り込んだ後に問題集などが送られてきます。

レポートを提出して合格だった場合、郵送されてくる合格通知を受け取ります。

合格通知を受け取ったら遺品整理士として活動できるわけではなく、認定手続きを行う必要があります。

顔写真を添付した履歴書や同意書などを返送し、会費を振り込んだらしばらくするカードタイプの認定証と認定証書が送られてきます。

遺品整理士資格の難易度

処分する遺品などを正しく処分するためには、法令に則って処分する必要があるので、一般廃棄物収集運搬業許可などについての法令問題は特に詳しく書かれていました。

法令について説明したり、「この場合あなたならどうしますか?」といった実際にあり得るケースを想定した問題が出題されるので、正直難しかったです。

遺品整理士資格のレポートの書き方ですが、上手な文章を書く必要はないように感じました。

法令についての説明や、自分ならご遺族に対してどう対応するかなどは、ちゃんと伝わるように書けば問題ないと思います。

例えば以下のような問題が出題されたとします。

ご不要となったご遺品の処分方法について相談を受けた。あなたならどう対応するか

一般廃棄物として処分ができるとご提案すると共に、買取ができることや、写真など思い入れのあるご遺品の場合はお焚き上げで供養を行うことができることをご提案する

問題集などで学んだことを参考にしながら、「もし自分だったらどうするだろう?」「もし自分が遺族なら、遺品整理士にどう対応してほしいだろう?」と想像しながらレポートに取り組むと回答しやすいかと思います。

レポートはかなりのボリュームがあったので、私は数日に分けてWordでレポートの問題をこなして、遺品整理認定協会のサイトマイページからアップロードして提出しました。

私が遺品整理士になった理由

今回私が遺品整理士の資格を取得した理由は、2つあります。

私はライターとして企業や個人ブロガーの方の記事作成をお手伝いさせていただいていますが、不用品回収や遺品整理を行う会社から特化コンテンツの作成依頼が非常に多かったです。

故人の方が暮らしていたお部屋の画像を見て、私が感じ取ったことを交えながら業務報告の記事を作成したり、遺品整理と不用品回収の違いなどに関する記事を作成しました。

記事を作成する中で、悪質な業者による被害などを知ることができ、情報が多いインターネットを利用して遺品整理業者を探すご遺族が多い現代で、情報を発信する側の私に何かできることはないかと考えました。

正しい知識を携えて専門的な記事を書こう

こう感じたことがきっかけで、私は遺品整理士の資格を取りました。

遺品整理士の資格があれば自分の家族の遺品を整理できる

私の実母は片付けが苦手な人なので、姉と私が巣立った現在でも非常に物が多いです。

親が二人揃ってよーいドンで亡くなることは稀なので、父、あるいは母が亡くなった時は私と姉が親と協力して遺品を整理することになります。

また夫とは16歳差の歳の差婚なので、必然的に義母が高齢です。

私の両親、義母が亡くなった時に、法令など遺品整理についての知識を携えていれば、遺品整理業の方の力を借りてちゃんと遺品を整理することができると考えました。

遺品整理に関する記事を書く中で、生前整理について知ることができ、私はまだ30代ですがエンディングノートを作成中です。

夫より私の方が年齢が若いですが、実父が50代で仕事中にフォークリフトに轢かれるという事故にあった経験から、いつ何が起こるかわからないこともあって作成しています。

エンディングノート作成に関しても、今回取得した遺品整理士の資格は大変役立っているので、今回遺品整理資格を取得してよかったと感じています。

そして遺品整理士ライターになった

専門的な知識を携えて遺品整理に関する記事を作成するために、そして実の両親や義母の遺品を正しい方法で整理することができるように遺品整理士資格を取得した私は、遺品整理士ライターとして現在活動しています。

記事の作成は遺品整理や生前整理専門ではないのですが、今回取得した資格のおかげで優良な遺品整理業の会社へ専門的な記事を提供できるようになりました。

もしこの記事を見ている方で、会社のブログに遺品整理や生前整理などに関する専門的な記事を掲載したい場合は、ぜひお手伝いさせていただければと思います。

まとめ

遺品整理士資格は、一般社団法人 遺品整理士認定協会が実施している民間資格のことです。

遺品整理士資格の講座では、法令に基づいた正しい遺品整理のやり方や、故人の想いやご遺族の考えを尊重することの大切さについて学ぶことができます。

約2ヶ月間講座を受講した後に、郵送、もしくは同協会のサイトマイページよりWordファイルのレポートをアップロードすることでレポートを提出します。

レポートが基準点を満たせば、晴れて遺品整理士になることができます。

遺品整理士資格の難易度は、しっかり問題集などを繰り返し読んで覚えればスムーズにレポートを書くことができますが、実際にあり得るケースを想定した問題が出題されるので難しいと私は感じました。

ストレスを感じない程度に、日常の中で遺品整理士試験の勉強時間を設けるようにしてみましょう。