立ち会い出産を希望するお母さんや旦那さんは、出産までに準備しておくべきことがいくつかあります。

特に立ち会い出産を希望する旦那さんは、仕事場に奥さんの妊娠や出産予定日、陣痛が来た時にどうするのかを報告しておく必要があります。

今回は2015年に1人目長男を、2018年に2人目次男を立ち会い出産した我が家のケースをもとに、準備すべきことをご紹介いたします。

立ち会い出産をしたい旦那さんがするべきこと

立ち会い出産を希望する旦那さんは、仕事場などで準備してくことが3つあります。

大まかな内容としては以下の通りです。

- 仕事場に妻の妊娠・予定日・陣痛が来た時にどうしたいのか相談

- 妻と打ち合わせする

- 臨月に入ったらいつでも産院に行けるようにしておく

ではそれぞれ詳しく見ていきましょう。

1.仕事場に妻の妊娠・予定日・陣痛が来た時の対処法を報告

妻が妊娠して予定日6月頃なので、産気づいたら帰ります

現在は転職して違う仕事をしていますが、1人目・2人目を妊娠中の夫は市区町村の仕事を請け負う現場作業員として働いていました。

就業時間は決められていましたが、住民の方から「水が流れない」「水道管が破裂した」など緊急の電話があれば、盆正月であろうとすぐに駆けつけないといけない仕事だったため、基本的に休日はなく“非番”という形が多かったです。

そのため私が安定期に入った時に仕事場に報告し、緊急時の当番は余程人手が足りない時以外は回ってこないようにお願いしました。

同時に予定日を伝え、陣痛が来た時に現場から直帰したいと上司に相談しました。

会社によって理解してくれるかどうかが異なると思いますが、立ち会い出産を希望する旦那さんは、まずは仕事場に妻の妊娠と予定日・陣痛が来た時に自分はどうしたいのかを報告&相談しましょう。

2.妻と打ち合わせをする

出勤前や帰宅後ならいつでも立ち会えるけど、仕事中はどうする?

立ち会い出産は、夫と産気づいている妻のタイミングが上手に合わないとなかなか叶いません。

そのため特に仕事中に産気づいた時にどうするのかをしっかりと話し合っておきましょう。

我が家の場合は、1人目2人目共に夫と上の子の立ち合いを私が希望しました。

初産の時は間に合わなければ1人で産んで、夫にはなるべく早くに帰ってきてもらうように話し合いをして、2人目の時は上の子のことがあるので3つパターン相談して決めました。

パターン1:子供が保育園に行っている間に陣痛がきた場合

お迎えの時間に夫の帰宅が間に合えば、夫がお迎えしてそのまま産院に行く。

間に合わなければ実母にお迎えをお願いして、上の子は実母と自宅待機。

夫は現場から直帰して産院に行く。

パターン2:登園前に陣痛が来た場合

破水していなければ、子供を登園させる。

無理そうなら、実母に子供を預けて1人で入院する。

夫は現場から直帰して、上の子のお迎え後に産院に行く。

パターン3:夫が夜勤中に陣痛が来た場合

実母は夜勤で実夫や姉は仕事を休めないため、子供を連れて入院する。

夫に連絡して早く帰ってきてもらい、直接産院に来てもらう。

実際には初産の時は朝方に陣痛が来たため、夫は出勤前でそのまま仕事を休んで、無事に立ち会い出産をすることができました。

2人目の時は入院したのが土曜の深夜だったため、無事に立ち会い出産をすることができました。

この日は前日に上の子が熱を出して、入院の時点で夫には家に残ってもらい、私1人でママサポートタクシーに乗って入院しました。

翌朝に上の子の熱が下がって体調も問題がなかったので、夫は上の子と立ち会い出産をすることができました。

3.臨月以降はいつでも動けるようにする

陣痛が来たらすぐに産院に行けるようにしておこう!

臨月に入るといよいよ出産までもうすぐ。

旦那さんは、いつ陣痛がきてもいいように飲酒を控えて車を運転できるようにしておきましょう。

我が家の場合は当時まだ車を持っていなかったので、ママサポートタクシーの申し込みをしていました。

電話すると番号から「エトウさんですね、登録された産婦人科までの配送でしょうか?」とスムーズに配車してもらえたので、とても助かりました。

「お酒飲まないで!」と妻からお願いされる旦那さんも多いと思いますが、もしお酒が仕事終わりの癒しだというのであれば、住まいの市町村に対応したママサポートタクシーの利用を提案してみてはいかがでしょうか。

立ち会い出産をしたい妻がするべきこと

ここまでは立ち会い出産を希望する旦那さん向けにすべきことをご紹介してきましたが、立ち会い出産を希望する妻(お母さん)も事前に準備しておくことがあります。

ここからは実際に私は初産である長男、そして2人目の次男の時にしておいたことをご紹介いたします。

1.入院後の家事指示書を作る

ここに一通り書いてあるから、やっといてな!

御意!

日頃の家事の中で、お母さんが入院中に「これだけはしておいて欲しい」ということがあれば、家事指示書を作っておきましょう。

例えば、1人目の時にお願いしたのは冷蔵庫の食材を使う、もしくは処分すること!

1人目の時は予定日近くになると買い置きをほとんどしなくなったのですが、それでも作り置きなどは冷蔵庫にあったため、タッパーに処分する日を書いておき、「この日がきたら捨ててね!」と旦那に伝えておきました。

産後は家事をする時間を可能な限り減らす必要があるので、洗濯や掃除もしておいてもらいましょう。

2.作りおきを作る

レンチンで食べられる作り置きを作って無駄な出費を節約

仕事終わりに真っ直ぐ家に帰れるから楽ちん♪

旦那さんも仕事が終わって家に誰もいないとなると、夕食をコンビニやスーパーのお弁当・惣菜で済ませたいと考える方が多いです。

私はできれば健康的な食事をして欲しいし、不要な出費を押さえたかったので、ハンバーグやきんぴらごぼうなど、冷凍可能な作り置きを大量に作ってストックしておきました。

保存がきくレトルト食品や冷凍食品・チンするだけで食べられるご飯などを買っておくと、不要な出費を抑えることができます。

またこれら作り置きは退院後に活用することができるので、私は産後の家事をほとんどせずにすみました。

3.ママサポートタクシーの手配をする

1人目・2人目の時にお世話になった第一交通さんのママサポートタクシーが、もしお住まいのエリアに対応しているなら登録を強くおすすめします。

電話をした時点で、「エトウさんですね。〇〇産婦人科への配送でしょうか?」とスムーズに配送してもらえたので、大変助かりました。

立ち会い出産で上の子がいる場合は?

さて立ち会い出産で上の子がいる場合は、事前に何を準備して、産後はどのようにすればいいのでしょうか?

ここからは私の体験談になりますが、3つご紹介いたします。

1.しばらく居なくなることを上の子に予告する

上の子にもうすぐ赤ちゃんがやってくることを伝えて、上の子が受け入れてくれたら、次に入院したらしばらく帰ってこれないことを伝えます。

ママな、赤ちゃんが生まれたらしばらく赤ちゃんの病院におらなあかんねん

うん

そしたらおうちに帰ってこられへんから、パパと仲良くしてくれる?

ママはいつ帰ってくんの?

すぐ帰ってくんで!お見舞いにきてくれたら嬉しいな

うん、行くー!

こんな感じで上の子に、繰り返し出産まで何度も話しました。

実際に私が入院した後の反応としては、夜中に入院して長男が朝起きた時には私がいなかったので泣いたそうです。

2人目の立ち会い出産には旦那の他に上の子も立ち会ってくれて、出産翌日から退院まで旦那が毎日長男を連れてお見舞いにきてくれたので、ひどく泣くことは無かったようです。

2.時間外・延長保育の申請

お母さんが入院してから産後1ヶ月間は、上の子のお迎えに行くことができません。

そのため旦那さんや実母・義母に上の子のお迎えをお願いすることになります。

上の子が保育園やこども園などに通っていて、時間外・延長保育の申請が可能であれば忘れずに申請しておきましょう。

また出産はいつになるか予測がつかないので、時間外・延長保育申請書の「期間」をいつにするか悩むというお母さんが多いと思います。

私の場合、保育園の先生に相談して出産予定日の月である6月1日から時間外・延長保育スタートにして、終了は1ヶ月後の7月末にさせてもらいました。

時間外・延長保育申請書を出す時に、出産予定日と入院後の主な送迎者が誰なのかを忘れずに先生に伝えるようにしましょう。

3.上の子の朝の準備を夫に説明しておく

一通りココに書いてあるけど、今から順番に説明するからよく聞いててや

こうすればいいんだね?了解!

保育園・こども園・幼稚園など、上の子が通っていれば朝の準備が必要です。

- 朝食の内容

- どこに何があるのか

- 登園時間

- 持ち物

この4つを紙に書いて、旦那さんに見せながら説明しましょう。

特に偏食など食べ物にこだわりのある子は、お母さんがいきなり入院したことで全く食べなくなることがあります。

この場合の対処法も考えておくといいでしょう。

我が家の場合、私が入院した時に偏食がひどい上の子が全く食べなくなってしまいました。

長男が全く食べない、どうしよう・・・

昼は保育園の給食があるから栄養バランスとか考えなくてヨシ!

長男が食べやすい菓子パンやヨーグルトとかでもいいから、あげてみて

こんなやりとりを入院中にLINEで夫としました。

入院したのが全室個室の産院だったので、出産翌日から退院まで夕食は産院で一緒に食べるようにしたら、長男は食べるようになりました。

栄養バランスを考えて手作りご飯を用意しても食べないことが予想できたので、夫には「無理に料理を作るな」と伝えました。

子供が手作りしたご飯を食べず、そのままゴミ箱に捨てる時ってメンタル削られるよね・・・

4.実家・義実家の協力をお願いする

実家や義実家が近くにあれば、協力をお願いしておきましょう。

旦那さんの仕事が終わる時間が遅くなると、お迎えの時間に間に合わないことがあります。

また、上の子が熱を出すことも予想できます。

我が家は私が入院する前日に上の子が熱を出してしまったため、本陣痛が来て立ち会い出産をするまで実母に長男を見ていてもらい、夫は私に付き添ってくれました。

ちなみ午前中に上の子の熱が引いたので、無事に夫と上の子は出産に立ち会うことができました。

5.産後は上の子を優先する

赤ちゃん返りを防ぐためには、産後1発目に上の子に会った時、どれだけ上の子を優先できるのかにかかっていると言っても過言ではありません。

上の子は突然現れた赤ちゃんに混乱していて、なかなか弟や妹の存在を受け入れることができません。

そんな大きな環境の変化に、お母さんが赤ちゃんにつきっきりになってしまうと、上の子が「お母さんを赤ちゃんに取られた」と感じてしまいます。

そのため、産後はできるだけ赤ちゃんが泣いていても上の子を優先してあげるようにしましょう。

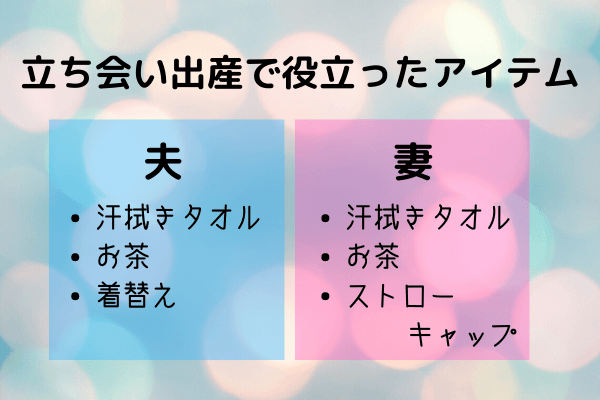

立ち会い出産で役立ったアイテム

後期母親学級で分娩室の見学をさせてもらえる産院が多いと思いますが、出産を行う分娩室は暑いです。

暑い分娩室の中で、立ち会い出産をする旦那さんは服の上に長袖の使い捨てのエプロンを着ることが多いので、旦那さんも奥さん同様に汗だくになります。

年間通して産まれたばかりの赤ちゃんが冷えないように温度設定をされているので、私も夫も汗だくになりながら立ち会い出産で出産しました。

そのためお母さん用の汗拭きタオルやお茶だけでなく、旦那さん用の汗拭きタオルやお茶、そして着替えのTシャツを1枚持っていくと安心です。

お母さん用のお茶は、ダイソーで売っているペットボトルに付けられるストローキャップを購入して付けるのがおすすめ!

ストローがついていることで横になった状態でも飲めて、さらにキャップもできるので衛生的です。

上の子は必要に応じてオムツやお尻ふき、お菓子、ジュース、おもちゃなどを持っていくようにしましょう。

立ち会い出産は一生残る思い出

1人目、2人目共に立ち会い出産にした私は、お母さんになって5年経つ現在でも、立ち会い出産にして本当に良かったと思っています。

初産である長男の時は、初めての出産が不安で仕方がなかったので、夫が付き添ってくれたおかげてだいぶ不安が軽減されました。

2人目の時も同じで、夫や上の子が居てくれたから頑張れたと思っています。

タイミングが合わないとなかなか立ち会い出産は難しい場合もありますが、もし立ち会い出産を希望するなら、今回ご紹介したことを参考に準備を進みてみてくださいね。